Gilles Leroy a obtenu le Goncourt en 2007 pour Alabama song, une fiction hantée par les ombres de Zelda Sayre, « la fille du Juge », et de Francis Scott Fitzgerald, le beau lieutenant épousé, aimé, jalousé, détesté. Juin 1918, les « Belles du Sud » bourdonnent autour de « guerriers rieurs » au Country Club, seul endroit où s’amuser entre gens respectables, jusqu’à minuit. A vingt et un ans, Fitzgerald a tout pour plaire – excellent danseur, « propre et soigné » – même si pour la mère de Zelda, « les hommes trop beaux sont le fléau des femmes ». Avec Goofo, comme elle l’appelle, la vie serait un bal perpétuel. Le jeune homme bien éduqué mais sans argent attend, pour l’épouser, d’avoir été publié. Il veut être à la hauteur de sa « fière danseuse gypsie » persuadée que le beau lieutenant sera un jour « le plus grand écrivain du pays ». Mésalliance, les parents de Zelda sont furieux.

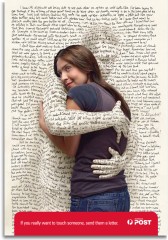

Autoportrait

http://www.flickr.com/photos/confetta/tags/zeldazeldafitzgeraldfitzgeraldpaintings/

Galerie de photos de Confetta sur flickr : les peintures de Zelda Fitzgerald

Il a trois centimètres de plus qu’elle, elle renonce aux talons hauts – « Pourquoi faut-il toujours les ménager, eux, comme s’ils étaient des guerriers de cristal ? » Dans la cathédrale Saint-Patrick à New York, l’haleine de Scott pue le bourbon, la jeune femme en robe ivoire se sent soudain « déplacée, inepte et mensongère ». Mariage sans fête ni parents, mais les amis défilent jour et nuit dans leur suite, d’hôtel en hôtel d’où on les éjecte « pour comportement indécent ». Très vite, les jeunes mariés se disputent. Scott au lieu d’écrire écume les bars avec ses copains le week-end, dessoûle la semaine. Zelda est enceinte. L’ennui commence à Westport, « la belle demeure du bord de mer qui avait tout pour devenir la maison du bonheur. »

Zelda, vingt ans plus tard, se souvient pour un « carabin en blouse blanche » et accuse : « Scott ne m’a laissé aucune chance, jamais. Il s’est plutôt acharné à griller mes chances. » Le seul homme qui lui a voulu du bien, elle l’a rencontré lors d’une réception à la Villa Marie, elle portait sa robe rose « en peau d’ange ». La « chieuse merveilleuse » y tombe amoureuse d’un Français, Edouard Jozan, l’aviateur qui parle anglais « avec un accent sensuel à vous faire frissonner des dents ». Scott avait loué une villa à Antibes, un peu de paix retrouvée, mais s’entiche alors d’un admirateur, Lewis O’Connor, pour Zelda un « gros lard », « amateur de corridas et de sensations fortes ». « Deux hommes ne mesurent jamais la dimension physique de leur attirance l’un envers l’autre. Ils l’enfouissent sous les mots, sous des concepts sentimentaux tels que la fidélité, l’héroïsme ou le don de soi. » Zelda voit en Fitzgerald un homosexuel refoulé aux prises avec un « ogre folasse ».

Les Fitzgerald aiment les fêtes, l'excès. Le quotidien ne leur réussit pas. Cauchemar d’une corrida à Barcelone, dont elle veut protéger sa fille, quatre ans. Fitzgerald éloigne sa femme adultère de l’aviateur, la prive de ses droits sur Patti, qui préfère son père. Alabama song fait tourner la ronde des souvenirs : soirée au Ritz ou chez les Stein à Paris, cours de danse avec Lioubov, Kiki chanteuse à La Rotonde. Zelda ne connaît que la vie d’hôtel, laisse tout dans la maison aux soins des domestiques, ménage, cuisine, repas de sa fille. Elle se veut artiste, ballerine, écrivain, peintre, mais Scott ruine toutes ses entreprises, impose son nom près du sien quand elle publie sa première nouvelle. Zelda lui cache son Journal, l’accuse de voler ses idées. « C’est un jeu, si l’on veut, un jeu triste où j’essaie de sauver ma peau et ma raison. »

Mrs Fitzgerald se retrouve en clinique – Scott a beau boire comme un trou, c’est elle la folle qu’on enferme. Quand elle rentre chez sa mère, à Montgomery, Zelda retrouve Tallulah, avec qui elle jouait les garçons manqués. Son amie a choisi le théâtre, le cinéma, fait courir des rumeurs, son goût du scandale n’a pas entamé sa position sociale, alors que Zelda, elle, a tout perdu dans sa vie d’« accessoire décoratif, dans l’ombre du génie ». La plus jolie fille du comté, la plus populaire au lycée n’a plus rien, ne sent plus rien, n’est plus personne. Elle périra dans les flammes.

Le camélia est l’emblème de l’Alabama. Gilles Leroy : « Il faut lire Alabama song comme un roman et non comme une biographie de Zelda Fitzgerald en tant que personne historique. » L’auteur s’est littéralement mis dans la peau de son héroïne – Alabama song, c’est lui. Dans ses romans reviennent, selon son éditeur, les thèmes de « l’homosexualité, la difficulté d’aimer, la difficulté de s’en sortir lorsqu’on naît au bas de l’échelle et, pour reprendre les mots de Fassbinder, la « difficulté de changer les choses dans ce monde ». » Pour les lecteurs-auditeurs, Fanny Ardant lui a prêté sa voix. Devant sa maison aujourd’hui musée, Zelda Sayre (1900 – 1948) avait planté à son dernier retour d’Europe un magnolia grandiflora. « Le magnolia continue de pousser pour elle, pour eux trois. »